Entri in sala, qui al Teatro Piccinni di Bari, il sipario è aperto, di fronte a te la scena che Theodoros Terzopoulos ha escogitato per allestire il suo Aspettando Godot non sembra esser quello che la pur concisa didascalia di Samuel Beckett prescrive, e sappiamo che chi detiene i diritti è piuttosto puntiglioso, su questo tema. Perché è dal 1953, settant’anni appena compiuti, che questo dramma costituisce una vera e propria sfida, fonte inesauribile di studi e discussioni e diverse interpretazioni, proprio per la sua natura sfuggente e ambigua; e, come in quella fredda serata parigina, Vladimir e Estragon ancora attendono il misterioso Godot, trascorrendo il loro tempo (perdendolo?) in una sorta di limbo, senza mai essere certi se arriverà davvero.

Obbedendo al primo mandato di quello che il tempo identificherà come il canone del Teatro dell’assurdo, assurdità e incoerenza sono le stigmate principali che lo differenziano da quello – chiamiamolo così – tradizionale: gli eventi possono essere irrazionali, incoerenti, privi di una struttura narrativa lineare, riflettendo in questo il paradosso della vita e la mancanza di un significato intrinseco: il dialogo spesso surreale e la struttura circolare della trama altro non sono che indizi di una narrazione più ampia sulla condizione umana, con il tema centrale dell’attesa che diventa metafora della vita stessa.

Diceva Peter Brook che per fare teatro basta uno spazio vuoto, un uomo che lo attraversa è un uomo che guarda: e dunque uno spazio, un’azione e uno sguardo definiscono ciò che noi chiamiamo teatro, nella radicalità estrema che lo descrive e, insieme, lo caratterizza. Così, se è vero che Aspettando Godot è il testo fondativo di tante distopie che sono venute successivamente, è altrettanto certo che conserva intatta l’innocenza primigenia di questa radicale semplicità indicata da Brook, apologo senza tempo e senza caratterizzazioni, somigliando, i dialoghi folli tra Vladimiro ed Estragone, e poi in seguito con quello strano personaggio che è Pozzo con il suo schiavo Lucky, a ben pensarci, ai dialoghi folli che gli uomini fanno nella parabola della caverna di Platone, imprigionati in eterno nell’unica forma di conoscenza che è data loro in dote. Del mondo vedono solo le ombre opache, fuochi fatui del nulla, fotocopie riprodotte in una infinita sequenza, fake che ammollano la coscienza loro: questo è precisamente il nostro concetto di conoscenza.

Così si spiega come Beckett potesse dichiarare quanto lo interessasse “la forma delle idee anche se non credo in esse […] questa frase ha una bellissima forma. È la forma che conta”. La forma diventa allora il metro su cui fondare ogni nostra possibile conoscenza, pur nell’arbitrio che da questo può derivare: nel cristianesimo protestante in cui Beckett, agnostico convinto, era stato educato, la forma del perdono di Dio è del tutto arbitraria, e quanto questo conti per l’Autore, al di là delle sue stesse dichiarazioni, è provato dal fatto che la citazione di Sant’Agostino da lui preferita – Non disperare, uno dei ladroni è stato salvato; non farti illusioni, uno dei ladroni è stato dannato – diventerà il centro dell’ethos di Aspettando Godot.

Il primato della forma rivendica a sé molte delle caratteristiche che son proprie del teatro di Beckett e che poi diventano peculiari in quello che poi si chiamerà Teatro dell’Assurdo: è il prevalere della forma a dar corso ad eventi irrazionali, incoerenti, privi di una struttura narrativa lineare che riflette l’assurdità della vita e la mancanza di un significato intrinseco in cui frasi e risposte non seguono logicamente le une dalle altre, creando un senso di estraneità e disconnessione tra i personaggi. E poi la ripetizione, la coazione a ripetere, così centrale e avvertibile da chiunque si trovi ad assistere ad uno qualsiasi dei drammi dell’assurdo, a ben pensarci colloca comunque quei personaggi, dall’apparenza così alieni, in un filone storico ben preciso, che va dall’Ebreo Errante al Vecchio Marinaio di Coleridge, dal Fliegende Holländer wagneriano al Cacciatore Gracchus di Kafka, per poi proseguire in seguito e arrivare fino a noi, alla nostra spezzata contemporaneità in cui si diluisce nei Giorni della Marmotta o in tutti i loop temporali più o meno fantascientifici di cui è pieno il nostro cinema e la nostra televisione, a riprova del continuo decadere dello spirito e delle idee.

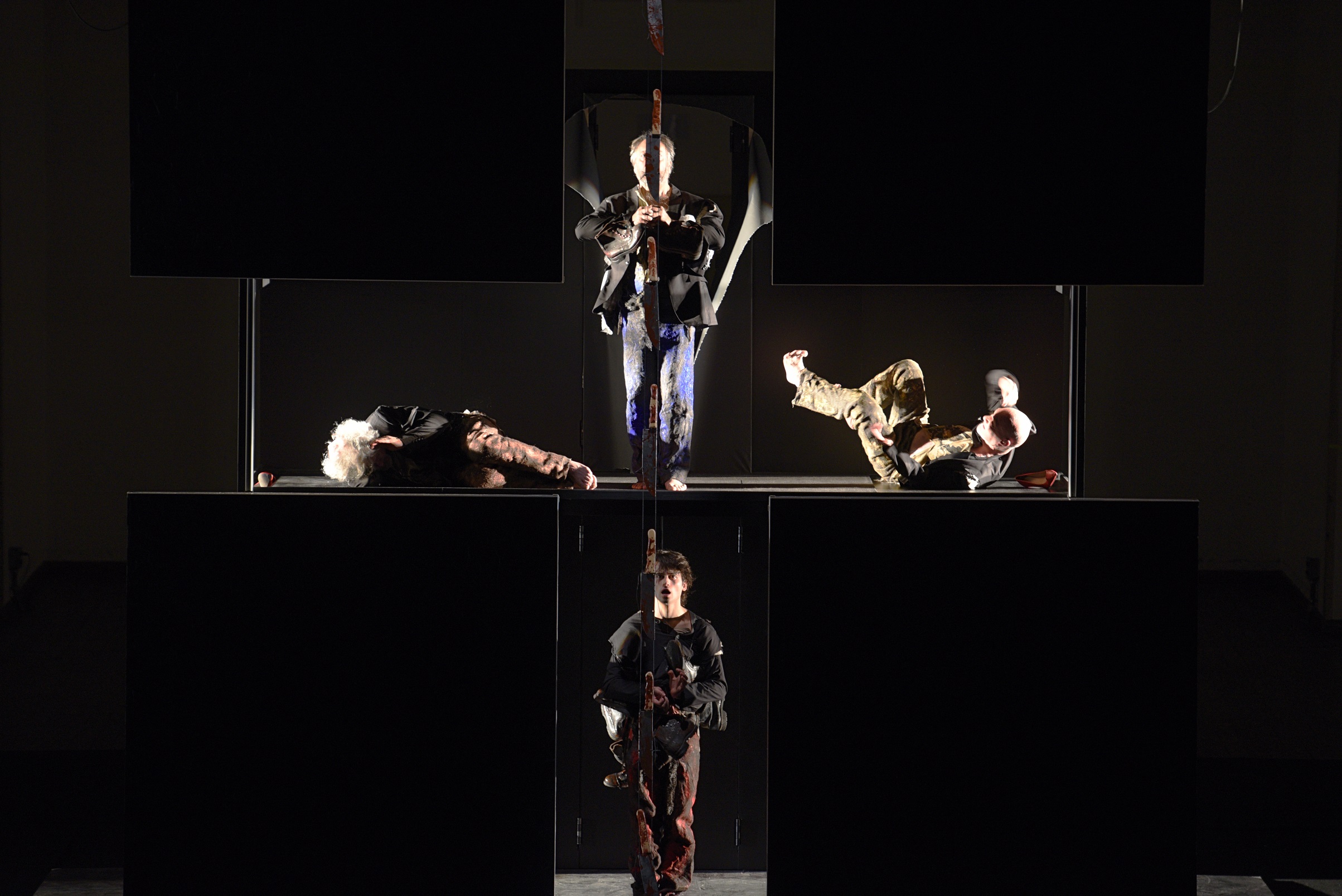

L’ambiente, allora, in cui Theodoros Terzopoulos immerge – è il caso di dire – i suoi personaggi non somiglia per nulla alla strada di campagna con albero della prescrizione beckettiana: ha piuttosto l’apparenza d’un cubo nero sul fondo – vedremo poi che contiene, quel solido oscuro, tutta la scena in cui si muovono i personaggi, costruita e definita in cubicoli e cunicoli, invisibili scale che si aprono su finestre cieche oscurate temporaneamente da tende, porte aperte sull’indicibile – mentre in primo piano son poste quattro paratie nere, fra di loro solo uno spazio virtuale, a comporre un oscuro quadrato che normalmente impedisce la vista allo spettatore, ma che, alla bisogna, spostandosi lateralmente, possono lasciar vedere almeno in parte il contenuto del parallelepipedo e “l’azione” che lì si svolge.

Questa forma, prescelta da Terzopoulos, è una sorta di mondo geometrico che potrebbe anche essere uscito dalla visionaria matita di Escher e che ben si adatta, probabilmente, al paradosso logico del testo con le sue improbabili prospettive, una trappola della mente che si preoccupa di nascondere i personaggi al nostro sguardo, o meglio di mostrarceli poco alla volta, quel che basta o che il regista ritiene che basti: in fondo, a ben vedere, qualunque sia ogni possibile interpretazione drammaturgica – e poi vedremo che potrebbero esser molte, anche stratificate in vari livelli – questa scena rappresenta la necessaria evoluzione del nulla beckettiano, il deserto che lui descrive negli anni ’50 del Secolo breve conserva pur sempre dei riferimenti naturalistici, la geografia in cui i personaggi sono immersi ha comunque ancora delle coordinate comprensibili nella loro forma e nella loro funzione: una strada, una campagna, un albero.

Soprattutto questi riferimenti erano necessari, all’uomo che viveva nel bel mezzo di quel secolo, per non perdersi, per ricondurre ad un possibile filo logico quel che accadeva sul palcoscenico, che lo guidasse, simile a quello d’Arianna, nei labirinti di quel modo inusitato di far teatro: una strada indicava un cammino, un percorso, poco importa, poi, se quell’itinerario non veniva, di fatto, seguito; l’idea di campagna provvedeva a ricondurlo in un luogo aperto e deserto tutto sommato piuttosto familiare, tuttavia, a chi guardava, non completamente alieno o esotico come un vero deserto.

Se queste due connotazioni restituivano e rassicuravano sulle tre dimensioni dello spazio, il terzo oggetto scenico, l’albero, poi, era importante perché in qualche modo indicava il senso e il verso della dimensione temporale, nel passaggio da un atto all’altro, col suo improvviso comparire delle foglie, certificava che il tempo, contraddicendo in parte l’immobilità predicata dal testo recitato dai personaggi, in effetti scorreva, mutava uomini e cose, pur se questo avveniva in modo pressoché impercettibile ai sensi di chi guardava. Era, in fondo, la conferma di quanto diceva Brook e che riportavo all’inizio: benché si trattasse di teatro dell’assurdo, quello di Beckett era pur sempre un teatro perfettamente comprensibile all’uomo del suo tempo, rimanendo ancorato alle dimensioni spaziotemporali che lo spettatore ben conosceva.

Oggi, invece, probabilmente, tutto questo non basta più, chi si mette nell’impresa di portare sulla scena quel testo deve, evidentemente, preoccuparsi di ricreare ciò che l’Autore intendeva suscitare nello spettatore ma avendo a che fare con sguardi ben diversi da quelli di settant’anni fa, parole come “strada”, “campagna”, “albero” hanno perso gran parte del loro valore semantico ed emotivo; inoltre il regista dovrà anche tener conto di tutta la stratificazione culturale che si è andata addensando su quel lavoro in tutto questo tempo, tanto più per un testo come questo, oggetto delle più svariate e variopinte interpretazioni non solo di uomini di teatro o letterati, ma pure di filosofi e sociologi, politici e predicatori, futurologi e tuttologi.

E così Terzopoulos decide il “suo” taglio: un “tentativo di comunicare e coesistere con l’Altro, colui che ci è prossimo, nonostante gli ostacoli, anche quando questi sembrano insuperabili; la seconda è il tentativo di mettersi in comunicazione con l’Altro dentro di noi, quest’area buia e imperscrutabile densa di desideri repressi e paure, istinti dimenticati, regione dell’animalesco e del divino, in cui dimorano la pazzia e il sogno, il delirio e l’incubo. Questo è il viaggio che cercheremo di fare: verso l’Altro dentro di noi e verso l’Altro al di fuori di noi, all’opposto, lontano da noi”.

Quella scatola nera, allora, che vediamo sulla scena, corrisponde in tutto e per tutto a quell’area buia e imperscrutabile, siamo noi, i nostri desideri repressi e le nostre paure: ci appaiono, Estragone (un tenerissimo Enzo Vetrano) e Vladimiro (un saggio Stefano Randisi), sdraiati testa contro testa, occupare uno spazio orizzontale grande come un loculo, la prima impressione è che siano morti e che ci parlino dalle loro tombe – e forse non del tutto a torto – un po’ come quei santi venerati in certi paesini che vengano mostrati imbalsamati nelle loro teche di cristallo, poi comprendi come il testo, sempre quello, assuma tuttavia, in questo contesto, ben diversa valenza: quei personaggi, Gogo e Didi, non sono più i vagabondi erratici affettuosamente soavi nella loro invereconda ingenuità, improvvisamente ti appaiono – ed è sconvolgente, l’inattesa epifania, come uno schiaffo in piena faccia – due aspetti dello stesso personaggio, un individuo unico che, scisso irrimediabilmente in due, disperatamente cerchi nell’altra sua parte conforto e sollievo, sfida e confronto, in un divenire contorto e lieto, drammatico e fecondo.

E pure l’albero non c’è più, viene sostituito da una piantina posta sul boccascena, verrà portata via da uno dei personaggi sul finire del dramma. Si perde, certo, in questa limpida operazione, l’aspetto clownesco che tanto aveva giocato, con lo scorrere degli anni, nell’accettazione di questi personaggi da parte dello spettatore, la “commedia” che era in fondo un altro elemento di rassicurazione, anche se, come diceva Adorno, era indice, quella risata del pubblico, di una regressione ad un gradino ontogenetico molto primitivo, tanto da dover “soffocare i ridenti”, un umorismo invecchiato dentro il farsi stesso di quella parabola, diventato ripugnante, avendo perso, già tanto tempo fa, ogni possibile innocenza.

Tuttavia ciò che si perde in supposta e ingannevole piacevolezza si acquista in intendimento, le parole che prima suonavano fuori fase e senza controllo assumono tutt’altro colore e spessore, man mano che i due snocciolano supposte iperboli e svagati pensieri tutto ti si chiarisce davanti, nella drammatica schizoide conversazione che va avanti, colorandosi sempre più e scavando spazi inusitati anche in te che guardi. La comparsa, poi, di Pozzo e Lucky diventa a questo punto espressione della complessità dell’animo umano, in questo viaggio verso l’Altro dentro di noi: così, se ti appare il primo (un assertivo Paolo Musio) perfetta esemplificazione e incarnazione delle istanze superegoiche, tirannico e paternalista fino al grottesco rincorrersi di deliri di potenza e di possesso, è il secondo (un espressivo Giulio Germano Cervi), a colpire di più l’immaginario, un Id senza parole né ideazione, puro coacervo di frustrazioni e desideri, pulsioni ed esacerbati istinti.

Se questi quattro personaggi, nella loro varietà, descrivono di fatto un esaltante viaggio alla scoperta dell’Altro che abita in noi, rimane la tensione verso il misterioso Godot a descrivere il viaggio verso l’Altro da sé, l’eternamente alieno: occorre dire a questo punto che Terzopoulos descrive attorno alla sua scatola nera un contesto certamente di violenza e di guerra, si sentono sirene ed esplosioni, gli abiti dei personaggi sono laceri e insanguinati, più volte viene il sospetto che molte delle nevrosi dei personaggi, o del personaggio, se non addirittura della sua condizione psicotica, sia espressione di trauma di guerra.

È noto che Beckett scrisse il suo dramma anche come reazione agli orrori della Seconda Guerra mondiale, pur se temeva che il suo lavoro potesse sembrare troppo legato a un particolare periodo: di certo una sottile condizione di violenza traspare appena al di sotto del superficiale livello dei dialoghi, al regista è bastato poco per far venire alla luce tutto questo potenziale dolore, vediamo coltelli insanguinati sulla scena, sul personaggio del ragazzo (un attento Rocco Ancarola), che è il messaggero di Godot, si concentra l’attenzione di questa ricerca di un indicibilmente Altro, sembrando perfino, in certi momenti, avvalorare la diffusa idea di un Godot personificazione di Dio, giocando anche sull’assonanza del nome.

Certo, l’introduzione del messaggero con canti liturgici o il suo parlare attraverso l’ansa di una croce copta discesa dal cielo sembrerebbe avallare questa tesi, sempre smentita dello stesso Autore che amava ripetere, quando ci si riferiva alla sua opera come intimamente religiosa e cristiana, con tono brutale e reciso: “Il cristianesimo è una mitologia con cui ho perfetta familiarità, dunque la uso. Ma non in questo caso!”. Probabilmente il regista ha voluto far riferimento alle diverse interpretazioni storiche che la pièce ha avuto nel corso degli anni: quel che è certo è che, nelle scene finali, mentre sempre più pressanti si fanno le urla della guerra, il messaggero strappa le pagine insanguinate di un libro, probabilmente il testo del dramma, denunciando così, in qualche modo, l’inutilità del teatro di fronte all’assurdità della guerra e della violenza, in una azione scenica che suona, purtroppo, più come tragico presagio che come rievocazione, sensazione di vuoto e sterilità che nemmeno il lungo e caloroso applauso riesce a sciogliere e a dissipare.