[rating=3] Se Orfeo l’oscuro alla ricerca dell’Euridice luminosa sua attraversa il proibito e implacato sogno di riportarla in vita, il risultato potrebbe assomigliare effettivamente allo spettacolo visto ieri sera qui a Napoli, già battezzato in verità qui al San Carlo nel 2003 e riproposto poi nel 2008: nulla ha perso in freschezza e nitore, in questi anni, come la sua musica che incanta (eccetto Mozart, quale altro esempio?) da duecentocinquant’anni. È infatti dal 1762, scritta per le celebrazioni dell’anniversario dell’incoronazione dell’Imperatore Francesco Stefano I d’Amburgo, che l’opera di Gluck su libretto di Ranieri de’ Calzabigi vien continuativamente rappresentata; e certo non possiamo, impregnati e immersi com’è ovvio nella nostra appassionata contemporaneità, comprenderne a fondo l’allegorie e i significati profondi, che portarono, tanto per fare un esempio non a caso, a cambiare il mitico finale: non muore Euridice allo sguardo impaziente e desideroso d’Orfeo, che contravviene alla proibizione divina, ma in virtù d’Amore (ri)vive ancora una volta nell’apoteosi del gran finale. Happy end comprensibilissimo ai cortigiani d’allora (“Per adattare la favola alle nostre scene ho dovuto cambiare la catastrofe”, lascia scritto il buon Calzabigi) come trasfigurazione e metafora dell’amor del sovrano, Unto del Signore: cose un po’ lontane, in verità, dal sentir nostro. Né realmente può esaltarci più di tanto la vexata quaestio d’un Gluck inventore insieme all’italiano d’una rivoluzione del teatro in musica, che porterebbe, in deriva dall’opera italiana, a inimmaginabili traguardi, attraverso la profetica visione d’un teatro totale comprendente musica, linguaggio e gesto drammatico, dipanando inconsapevole un filo rosso che di lì giungerebbe dritto dritto fino a Wagner e poi a Strauss e alla modernità nostra: suggestiva ipotesi che ha visto ben più d’un appassionato paladino in passato, ma che ahimè deve pur fare i conti con la storica realtà e con certi musici dell’epoca (tali Mozart e Beethoven, tanto per non far nomi), il cui far musica mal s’adatta a siffatti percorsi artificiosi e vani, pur dall’indubbia fascinazione, ch’acconciano la storia col senno di poi; del resto, per lo stesso Autore, le famose regole teoriche stabilite da lui e Calzabigi nella dedica d’Alceste t’accorgi poi valer solo per alcune delle opere – per fortuna – adattandosi, per il resto, all’estro e alle esigenze del momento.

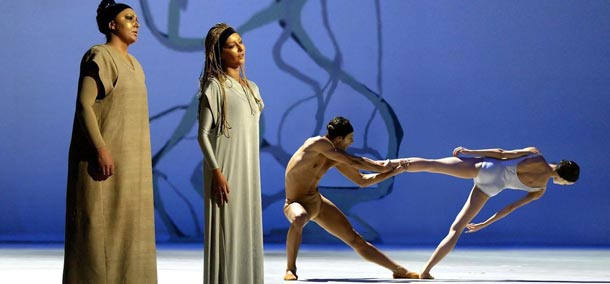

No, non è da cercar qui il fascino incontaminato d’Orfeo ed Euridice: esso risiede in primis nella perfezione della macchina teatrale: in tre brevi atti riesce a dar senso e verità ad un viaggio d’andata e ritorno in un mondo ch’è sì pauroso e alieno, ma che poi t’accorgi, come del resto in analoghi percorsi – guarda Dante prima d’ogni altro – come la ricerca d’Euridice (o di Beatrice) altro non sia che cercar me stesso perduto ormai nell’oscura selva; e poi nella musica, che sa infondere a questo resoconto esistenziale anima e vita che risuonano ancora, dopo tanto tempo, ancor giovani e fresche e vitali. Qui è il senso vero e ultimo della nostra intatta comprensibilità e fruibilità dell’opera di Gluck, che ci consente ancora di provar emozioni autentiche e che continua ad esser per noi squisita forma d’arte e non – o non solo – oggetto di studio e di ricerca come per tanta musica coeva. Certo, occorre chi sa portarla in scena: non avrebbe senso, per quanto detto, un filologico recupero naturalistico, che risulterebbe per noi ben poco comprensibile nei suoi ultimi significati, ben avvertiti invece dal pubblico d’allora; problema annoso, questo, che spiega da parte dei registi l’affannoso cercar la traduzione, la traslazione, nel tentativo di cogliere almeno in parte i veri significati d’un lavoro teatrale, spesso perduti nel mutar delle voglie, delle mode e delle stagioni. Sceglie, Karole Armitage, coreografa e regista americana “monella punk”, la via della rarefazione astratta e della pura assenza, volta ad elaborar quel lutto ch’è sì, separazione dalla realtà visibile, ma non amnesia, bensì presenza, e viva e vitale, nell’anima e nella mente: scelta quanto mai felice, visto il risultato. Il palcoscenico, dunque, è spoglio e vuoto, per lasciar spazio alla musica, che riempie con l’astratta potenza visionaria ch’è sua propria la nostra attenzione e il nostro cuore; sola concessione all’occhio, le scene di Brice Marden: all’inizio è solo una linea orizzontale che separa cielo e terra, poi le porte degli inferi abitate dai demoni dell’anima hanno per fondo un intrico di linee, vera citazione di Pollock (sono tante le citazioni visive, nelle scene, nei costumi, nelle coreografie, da Matisse a Picasso…), che diventa una stele, o un albero, un puro moto ascensionale nella scena dei raggelanti Campi Elisi, abitati d’anime senz’anima, per finire con la stilizzata ombra d’un tempio classico nell’apoteosi finale. Anche le coreografie della stessa Armitage, riprese da Lienz Chang, e i movimenti degli attori, seguono questo stesso schema in cui nulla è naturalistico, tutto è evocazione, suggestione, sogno, desiderio dell’anima, rinviando ad un altrove che non è qui, non è nella visibilità, ma che tuttavia è reale e presente: i costumi, disegnati da Peter Speliopoulos, leggerissimi e di tessuto cangiante col gioco di luci (curato da Roberto Venturi e ripreso da Barbara Mugnai) completano quello che vien percepito da chi guarda come un vero e proprio progetto fortemente unitario e guidato da una organicità dell’idea e dello stile, come di rado accade di vedere così compiuto e totalizzante.

La direzione, affidata al giovane Francesco Ommassini, che debutta così al San Carlo, è attenta e rigorosa, con qualche sfasatura qua e là tra orchestra e palco, soprattutto con il coro quando lontano dal golfo mistico; le tre protagoniste, giovani anch’esse, superano brillantemente la prova: Marina de Liso, in scena dall’inizio alla fine, interpreta un Orfeo migliore più sul registro acuto che su quello grave, ottenendo applausi a scena aperta per la famosa Che farò senza Euridice; Alessandra Marianelli è una Euridice dalla voce morbida e perfettamente educata, mentre Aurora Faggioli (Amore) ha voce corretta e ben impostata. Il Coro del San Carlo, diretto da Marco Faelli, m’è apparso – tranne le sfasature già accennate con la direzione orchestrale – sempre perfettamente presente e professionalmente ineccepibile, sia per la parte musicale che per quella drammurgica. Così la parte coreografica: i solisti Alessandra Veronetti e Roberta De Intinis e poi Edmondo Tucci ed Ertrugrel Gjoni sono espressivi e impeccabili, così come l’intero Corpo di Ballo del San Carlo, completato ed arricchito per l’occasione anche dagli allievi della Scuola di Ballo del Teatro, diretta da Anna Razzi.