Al nostro secondo giorno qui a Martina Franca, esploriamo un altro aspetto del tema scelto per questa edizione: Owen Wingrave di Benjamin Britten registra qui proprio stasera la sua prima assoluta nazionale e che ci siano voluti più di cinquant’anni per metterla in scena in Italia esprime molto più di tante parole quanto sia amata la musica contemporanea nel nostro Paese. Ma probabilmente anche i temi di quest’opera sono stati determinanti nel tenerla lontana dai patri Enti Lirici, perché è sicuramente l’opera più decisamente pacifista, in senso pieno, tra quelle presenti in questa rassegna.

Guerre e pace è, infatti, il filo conduttore di tutta la programmazione di questa Cinquantunesima edizione del Festival della Valle d’Itria, nel comunicato ufficiale in cui illustra la materia che esplorerà questa manifestazione Silvia Colasanti, nuova direttrice artistica, constata come viviamo in un’epoca segnata da guerre globali e intime, e l’arte può essere un linguaggio per resistere, comprendere, pacificare. In tal modo la tematica viene trattata non solo in senso storico o bellico, ma soprattutto esistenziale, etico e psicologico, metafora delle tensioni interiori, dei conflitti sociali e del desiderio di riconciliazione.

La proposta di metter in scena entrambe le versioni del finale di Tancredi, di Gioachino Rossini, visto ieri sera e recensito qui, sottolinea proprio la tensione tra due “esiti” possibili della storia: uno pacificato, l’altro distruttivo, mostrando il finale tragico (nella versione di Ferrara) come l’ideale cavalleresco e la cultura della guerra possano distruggere la felicità personale. Ne L’Enfant et les sortilèges di Maurice Ravel, che vedremo domani, la narrazione si fa apparentemente fiabesca, mostrando il conflitto tra egoismo infantile e crescita morale, metafora della riconciliazione dopo la distruzione: pace interiore e responsabilità.

Composta, invece, tra il 1966 e il 1970, Owen Wingrave è una delle opere più particolari di Benjamin Britten, non solo per il soggetto ma anche per il medium per cui fu originariamente pensata: la televisione, scelta non secondaria perché condiziona fortemente l’impianto drammaturgico e la scrittura musicale dell’opera. Musicata su libretto di Myfanwy Piper, tratta dal racconto omonimo di Henry James (1892), fu commissionata dalla BBC e trasmessa per la prima volta in televisione il 16 maggio 1971, l’esecuzione in teatro avvenne soltanto successivamente, al Covent Garden nel 1973.

L’opera nasce nel pieno della Guerra del Vietnam e riflette l’atmosfera di critica crescente verso l’autoritarismo militare e la cultura bellica: Britten, da sempre pacifista e convinto oppositore della guerra (fu obiettore di coscienza durante la Seconda Guerra Mondiale), trova in Henry James il materiale narrativo ideale per mettere in discussione l’ideologia militarista e il concetto di onore di famiglia legato al sacrificio bellico.

Ultimo discendente di una famiglia aristocratica profondamente legata alla tradizione militare, il giovane Owen Wingrave decide di rifiutare la carriera militare, provocando scandalo e ostracismo da parte della famiglia, che considera la guerra come un dovere nobilitante: se dunque il tema principale è il rifiuto dell’autorità e della tradizione, risentendo del clima di contestazione globale marcusiana di quegli anni, il pacifismo, tuttavia, assurge, in questo caso, da valore personale contro il conformismo familiare e sociale a virtù civica da esercitare responsabilmente all’interno del contesto sociale, metaforicamente rappresentato dalla casa di famiglia, Paramore, luogo carico di memorie belliche e di ritratti di antenati soldati, e segnato da una leggenda familiare tragica, microcosmo della società patriarcale inglese, oppressiva, prigioniera dei propri fantasmi (letteralmente e metaforicamente).

Diventa in tal modo, Owen, figura brechtiana in senso moderno, personaggio che si oppone al sistema, che paga con l’isolamento e la morte simbolica il rifiuto delle aspettative sociali con una scelta etica ma non salvifica: la sua fine – morte misteriosa nella stanza del fantasma – è volutamente ambigua e tragica.

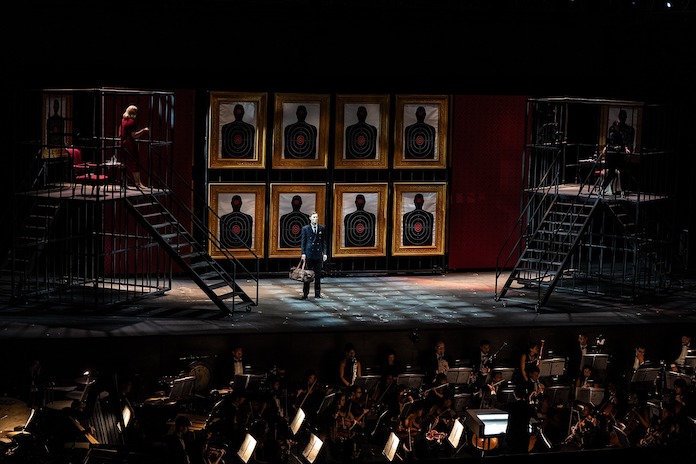

Incombe sui personaggi, incerta tra oscura prigione e ancestrale castello, la struttura ideata dalla fantasia di Andrea de Rosa e dalla matita di Giuseppe Stellato, lasciando che il nero della notte ne attraversi liberamente l’ombrosa griglia che la caratterizza, modulare nel suo sicuro divenire, prima caserma e poi residenza avita, senza nulla perdere nell’un caso e nell’altro, a sottolineare come prevalgano, tra i due ambienti, le affinità ben più che le differenze.

Alte scale, della stessa traforata sostanza, portano alle stanze, ai cortili, agli immaginati sotterranei, in un continuum che non presenta alcuna soluzione di continuità, perfino la stanza fatale delle inevitabili, estreme conseguenze – luogo dell’inconsulto, incerto e maldefinito morire a se stesso e al mondo – ha la stessa inquietante struttura, stanza del fantasma, carcere e gabbia, casa di pena e purgatorio: perché poi, paradossalmente, in questo universo ferrigno e mascolino in cui tutti gli uomini son morti in battaglia, dominano le donne, Paramore è evidentemente femmina, le vestali che lo abitano hanno l’unico scopo di tener acceso il fuoco eterno della memoria che inevitabilmente diventa inferno d’impietosa castrazione d’ogni diverso sentire.

Così, ovunque si posi lo sguardo, i ritratti degli antenati, entro vacue indorate cornici, riflettono l’ansia degli sguardi umani, bersagli mobili dove scaricare indefinite virtù e scontati pregiudizi, perché qui, tra le orribili apparenze di Paramore, pace equivale a codardia, l’umanità diventa irrisorio e ipocrita buonismo: tuttavia proprio qui, nell’esasperata idolatria di un malinteso amor di Patria e di Famiglia, nel cuore nero di quest’inferno, nella stanza del fantasma dove ogni apparenza trasmuta in artefatti desideri, può trovar posto e acquistar senso, dalla morte di Owen, l’inizio, forse, di un processo, se non di redenzione, quantomeno di comprensione, d’incerta, ancor generica, pietà.

Importanza fondamentale ha, in questo senso, il Coro, stasera splendidamente incarnato nel Coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi diretto da Angela Lacarbonara: Andrea De Rosa lo fa “apparire” in modo quasi fantasmatico in un’incerta luce lattiginosa all’interno della colonna sinistra che delimita il grande palco costruito nel Chiostro del Palazzo Ducale, soluzione quanto mai corretta e suggestiva perché qui il Coro è dispositivo drammaturgico sofisticato privo di funzione narrativa, non esprimendo personaggi ma concetti, memorie, archetipi, mediando piuttosto tra il mondo reale e quello simbolico dell’opera. Nel suo timbro puro e nella sua collocazione extradiegetica – come il Narratore e il Fantasma, con cui condivide anche la funzione metatreatrale e brechtiana di tenere a distanza emotiva lo spettatore – riflette l’ideologia di cui l’infanzia è portatrice: non sempre innocente, spesso ereditata e imposta, voce dell’educazione, della leggenda, della trasmissione culturale e quindi della colpa, anche inconsapevole.

È, allora, intorno all’oscuro nucleo di Paramore che si definiscono, prendendo sostanza, i personaggi, ritratti musicali individualizzati e perfettamente aderenti alla funzione drammatica loro assegnata, ciascuno in una stilizzazione che si rifà ad una coerente grammatica musicale.

Così Owen, il protagonista (un fiero e coraggioso Äneas Humm) non grida, non declama, riflette, argomenta, esita, evita le esplosioni drammatiche, la cantabilità controllata che lo caratterizza ha linee ampie, intervalli dolci (terze, quarte), ritmica misurata: non ha un leitmotiv ma utilizza moduli che, al pari della scena, continuamente cangiano e si trasformano con lui, perché l’indeterminatezza tematica simboleggia una libertà interiore che è ininterrotto, costante itinerario verso una mai raggiunta conquista.

All’altro estremo troviamo Sir Philip Wingrave (Simone Fenotti), dalla linea vocale che diremmo opposta, fortemente ritmica, con note lunghe accentuate e pause secche, dalla sillabazione marcata in cui ogni parola è pesata, isolata: il suo leitmotiv è un tema marziale dall’armonia triadica rigida in un contesto spesso tuttavia dissonante; in tutta evidenza la perfetta aderenza ad un ideale militaresco non si trasforma sic et sempliciter in una maggior dose d’agognata virilità, anzi: il sarcasmo è evidente, stridulo, acido.

Più vicini a Owen sono i coniugi Coyle, Spencer (un eccellente Kristian Lindroos) è il mentore benevolo, sergente istruttore all’Accademia e pure intellettuale e progressista, rappresenta la possibilità di una educazione etica contrapposta all’indottrinamento ideologico: la voce è aperta, calda, ben articolata, il fraseggio discorsivo, quasi didattico, ricco tuttavia di intenzioni emotive sottese; il tema che lo contraddistingue, dolce e regolare, spesso derivato dalla scala maggiore, esprime stabilità morale e disponibilità e serve anche da “ponte armonico” tra Owen e il resto della casa.

La Signora Coyle (una partecipe Lucía Peregrino) è figura spesso marginale ma fondamentale come presenza emotiva, unica forse che intuisce il dramma interiore di Owen: la sua linea vocale è emotivamente esposta, spesso sospesa su armonie modali che si nutrono di fraseggi che sembrano incompiuti, una sorta d’interrogativa dolcezza che cerca e trova un contatto emotivo.

Miss Wingrave (un’austera e algida Charlotte-Anne Shipley) è figura temibile e quasi stregonesca, autentica custode dei valori ancestrali della famiglia, dalla rigidità fredda e ossessiva, e la sua voce trasuda disprezzo per ogni forma di debolezza: il timbro metallico, gelido, scultoreo – con uso di registro grave e teso e intonazione severa e cromatica – utilizza frasi parlate o declamate interrotte da intervalli duri, con attacchi netti e ripetizioni ossessive, un tema anancastico ascendente simboleggia la sua irremovibile rigidità.

Kate Julian (Sharon Carty dagli slanci trattenuti) è forse il personaggio più complesso e ambiguo, la sua reazione ai dolori del giovane Owen è di derisione e sfida, la sua linea vocale alterna dolcezza e crudeltà, l’ambiguità è resa attraverso salti intervallari imprevedibili e cambi repentini di registro: il suo tema è ondulato, costruito su terze minori e quarte eccedenti, motivo seduttivo e insieme dissonante; a volte riprende frammenti delle frasi musicali di Owen, ma deformandoli o interrompendoli, come a voler piegare il protagonista alla propria visione.

Ci sono poi due personaggi fuori schema: il Narratore (Chenghai Bao) commenta la vicenda, in stile didattico, come si trattasse di un documentario, accentuando com’è ovvio la dimensione metateatrale del racconto, una sorta di coro brechtiano, più che greco, aiutando chi siede in platea ad un salutare straniamento che aiuta la riflessione critica; c’è poi c’è il Fantasma, non cantato ma, pure, musicalmente potente: De Rosa sceglie di incarnarlo comunque, sotto forma di bambino (ben interpretato da Bruna Punzi), evocato da cluster di archi, glissandi, suoni armonici, effetti di percussione – tam-tam, gong, vibrafono – simbolicamente rappresenta la voce ancestrale, inconscia, maledetta della famiglia: il ricordo di ciò che non si può in alcun modo eludere, la memoria traumatica dell’onore armato, incubo culturale di cui si può morire.

L’orchestrazione di Owen Wingrave, la cui cura è affidata alle sapienti mani di Daniel Cohen e ai giovani talenti dell’Accademia Teatro alla Scala, è molto raffinata, concepita per la registrazione televisiva, prevede l’uso di strumenti a percussione e timbri asciutti, l’elettronica è minima ma ci sono effetti di riverbero e spazialità che impartiscono un’aria di inquietudine e di attesa: tutto si muove su un crinale espressivo tra chiarezza tonale deformata, uso espressivo della dissonanza, drammaturgia musicale che possiede, caratteristicamente, una scrittura più scarna e tagliente rispetto ad altre opere coeve, la musica costruisce, sotto l’attenta bacchetta del Direttore, architetture complesse, intellettualmente controllate, a volte algide, talaltra tenere e ambigue, sempre sorprendenti nella loro purezza.

Molti gli applausi, alla fine, a premiare questo allestimento perfetto di un’opera che è contemporanea non perché aderisca alle avanguardie, ma perché pensa eticamente la musica in un tempo di crisi: il caso ha voluto che proprio questa serata della prima nazionale coincidesse con lo sciogliersi delle campane – anche qui a Martina Franca – per rompere l’assordante silenzio intorno ai massacri di Gaza, un modo struggente per riflettere sul senso della Pace, sulla responsabilità artistica e sul conflitto tra individuo e potere che avvicina questo Capolavoro, per spirito, a Brecht, a Mahler, a Shostakovich, perché, come dice Owen, sciogliendo un memorabile Inno alla Pace, peace is not confused, not sentimental, not afraid. Peace is positive, passionate, committing…