Un attore è tale solo quando entra in scena. Quando agisce ed è sotto le luci della ribalta. Un attore esiste solo sul palcoscenico.

In questo contesto, incontriamo Will Clark, veterano del vaudeville, il varietà americano della prima metà del Novecento, che per quarant’anni aveva fatto coppia fissa con il comico Al Lewis, fino a quando questi non si era ritirato, da un giorno all’altro, a vita privata. Non avendo intenzione di farsi esumare anzi tempo, se l’era legata al dito, giurando di non parlargli più.

Trascorsi dieci anni dall’antefatto, i due colleghi vengono invitati ad un’ultima reunion, nella New York degli anni Settanta, per la registrazione di uno special televisivo sulla storia del genere caduto in disgrazia. Sono un paranoico bipolare e un ossessivo, un mattatore e la sua spalla. E proprio non si reggono. Il disastro è annunciato.

Ispirandosi al duo storico dei comici Smith and Dale, Neil Simon si giocava con I ragazzi irresistibili la stessa operazione de La Strana Coppia, mettendo in scena, prima a teatro e poi al cinema, due caratteri opposti: “un maniaco compulsivo della pulizia e dell’ordine” e “un tipo trasandato, disorganizzato e brontolone”, come avrebbe definito l’originale binomio nell’opera autobiografica Questa volta è la mia storia.

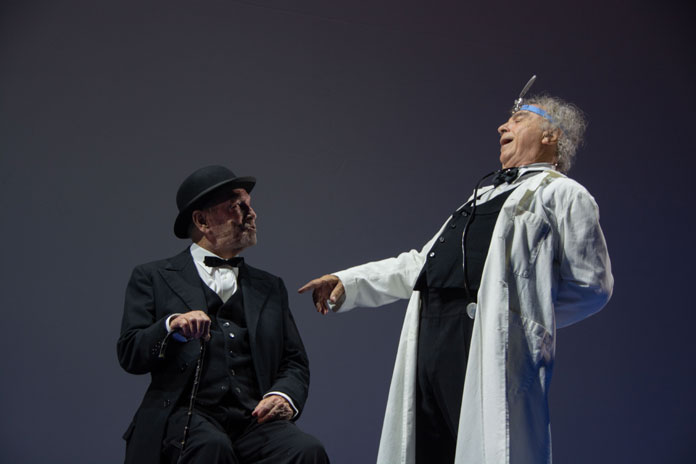

La relazione complessa dei protagonisti prende vita, questa volta, grazie a due grandi vecchi del teatro italiano come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, nello spettacolo in tournée al LAC di Lugano, per la regia di Massimo Popolizio.

La loro interpretazione ci conduce nel cuore della storia: se Al vive una serena vecchiaia nel New Jersey, con figlia, genero e nipoti, Willie, anch’egli rimasto vedovo, affitta la mini-suite di un residence scadente dal gusto modernista, con cucina. Come armadio un vecchio baule di scena, fedele compagno di viaggio. L’uno ha accettato la nuova condizione di pensionato dello spettacolo, mentre l’altro non vuole proprio saperne del riposo forzato.

Willie riceve la visita settimanale di Ben Silverman, il nipote agente teatrale, che gli consegna puntualmente cibi conservati iposodici, pochi sigari contati e l’immancabile Variety: unico canale di contatto con il mondo, oltre alle soap-opera diffuse da un apparecchio portatile, che riporta successi e decessi dei colleghi. Ne ascoltiamo la lista attraverso i nomi di impresari e sale teatrali che hanno fatto la storia della comicità di Broadway, in un ininterrotto scioglilingua: Sol Burton – Belasco – Sol Bernstein – Moresco – Sid Weinstein e così via. È l’omaggio surreale ad una stagione di talenti straordinari, per lo più d’origine ebraica, che lasciarono qualche traccia di sé nel cinema degli anni Trenta e Quaranta.

La sorte non lo protegge: oltre a essere un attaccabrighe, manca di memoria e nell’ambiente si sa. Il povero Ben non ha buon gioco nel cercargli un ingaggio, perché si è sparsa la voce: lo zio è inaffidabile. Non è buono per il teatro né per il cinema, per le serie tv né per lo spot di patatine di cui non ricorda il nome, come dei bisnipoti. E non può calcare nemmeno più la scena blackface, come nelle parodie degli anni d’oro.

D’altra parte, lui sa che il migliore in assoluto è sempre stato il compagno Al, di cui invidiava velatamente la precisione maniacale con cui ripeteva battute sempre uguali. Però ne ricorda ancora le piccole angherie e gli sputacchi, prodotti dalla pronuncia delle consonanti labiali e dentali (giustizia resa alla sua cialtroneria).

Anche da qui la sua rabbia, pronta a esplodere sul set televisivo della CBS, per mandare tutto a carte e quarantotto, mancando così l’ultima occasione di prendere l’applauso.

Il nucleo dell’opera in realtà risaliva agli anni Cinquanta, quando l’attore di vaudeville Willie Howard, sparito dalle luci della ribalta, aveva cercato Neil Simon e il fratello Danny, giovani talenti, per rinfrescare il suo repertorio.

Fu un incontro “toccante”, in “una stanza singola abbastanza squallida”, con un uomo che vestiva “un accappatoio scolorito sopra la giacca del pigiama, pantaloni blu scuro con bretelle, calze a scacchi e un paio di ciabatte“. Lui comprese subito che il vecchio comico difficilmente sarebbe tornato sul palcoscenico.

Il lavoro vero e proprio però sarebbe stato scritto tempo dopo e andò in scena a Broadway nel 1972, con la regia di Alan Arkin, chiudendo una prima fase della vita del suo autore: l’atmosfera struggente rifletteva la pena di Neil per la malattia terminale di Joani, la moglie adorata, scomparsa prematuramente.

Nonostante le sue novanta primavere, Orsini coglie la sfida con vigore e fa suo il personaggio compassato di Al Lewis, senza mai perdere il nobile aplomb che gli appartiene. Adotta il basso profilo ed esegue il compito con la precisione di un notaio, con repliche caustiche e puntuali, capaci di ribaltare il ruolo della spalla. È pure la copia di George Burns, vincitore del Premio Oscar 1976 per il migliore attore non protagonista. La parte sembra scritta apposta per lui. Ci offre il carattere di un uomo mite e misurato che, pur sapendosi superiore, regge il gioco del collega fanfarone, per il suo buon cuore. Nonostante le battute bislacche dovute all’età, dimostra d’essere la parte forte della coppia, arrivando a cullare Willie con il maternage.

Anche per Branciaroli quello di Will Clark è un ruolo più che agevole (come lo era stato per Walter Matthau): tiene a freno la sua indole istrionica nella figura di un tardo adolescente petulante, che manca di autocritica ed è fuori da ogni logica. Nel primo tempo, indossa scarpe bianche e nere da tip tap, troppo grandi per il suo piede, come quelle di un clown, ma dopo l’attacco cardiaco, non rifiuterà una comoda pantofola, che lo mette per sempre a riposo, in una residenza per attori del New Jersey. È ora puerile ora sardonico, a tratti melo, poi disilluso: caduta la maschera, si rivela in tutta la sua fragilità.

I due interpreti nostrani hanno calcato per una vita le scene del teatro ufficiale, in ruoli di registro serio, ma qui recitano gag e barzellette di repertorio, sempre buone per il pubblico, la cui reazione non si fa attendere. Questa però stride con le risate dei network televisivi, registrate a partire dagli anni Cinquanta: a dispetto del progresso, per Al sono sempre fuori tempo. Meglio gli applausi reali.

Nel secondo atto Simon condensa lo sketch godibilissimo della Stecca Ah, una scena paradossale da Allegro chirurgo (a cui avrebbe dato il suo naturale sviluppo nella trasposizione cinematografica del 1975, per la regia di Herbert Ross): è una situazione capace di rivelare in pieno il talento comico de I ragazzi irresistibili (come il prologo del camerino).

I ragazzi irresistibili è un dramma che lascia un senso di rimpianto per un’epoca al tramonto. Di battuta in battuta, i due leoni della scena italiana conquistano l’entusiasmo del pubblico subalpino, senza sbavature. Scrosciano gli applausi sul finale dolce amaro beckettiano. Per fortuna, esiste ancora il teatro, quello vero.

Il nipote care-giver di Flavio Francucci è l’eroe grottesco di un dramma in cui la sola grandezza d’animo si può esprimere nella stoica accettazione del climaterio.

L’infermiera di Emanuela Saccardi dispiega impareggiabili acuti sul corpo gonfiato di una maggiorata, in un’epoca non troppo lontana dal Me too. All’altezza del cast, l’ansioso suggeritore di Eros Pascale e l’infermiera diplomata di Chiara Stoppa.

Lo stesso Massimo Popolizio non perde l’occasione di siglare l’allestimento con una griffe sonora, nel timbro singolare delle voci-over.