Cosa succede quando si mettono insieme due maestri della parola, autorale e scenica, intrecciando i multiformi fili che disegnano la trama di una città infinita come Napoli? La risposta è offerta da Sanghenapule Vita straordinaria di San Gennaro. Lo spettacolo che vede protagonisti Roberto Saviano e Mimmo Borrelli, sul palco dell’Ambra Jovinelli di Roma dal 25 al 27 ottobre 2024. Già, una città infinita Napoli, che si rapporta all’eternità capitolina come abbracciandola, con le splendide scene di Luigi Ferrigno, che delinea subito il profilo quasi di un teatro nel teatro… Poi patibolo, nave, vaso-ampolla, vulcano, perfino antro demoniaco.

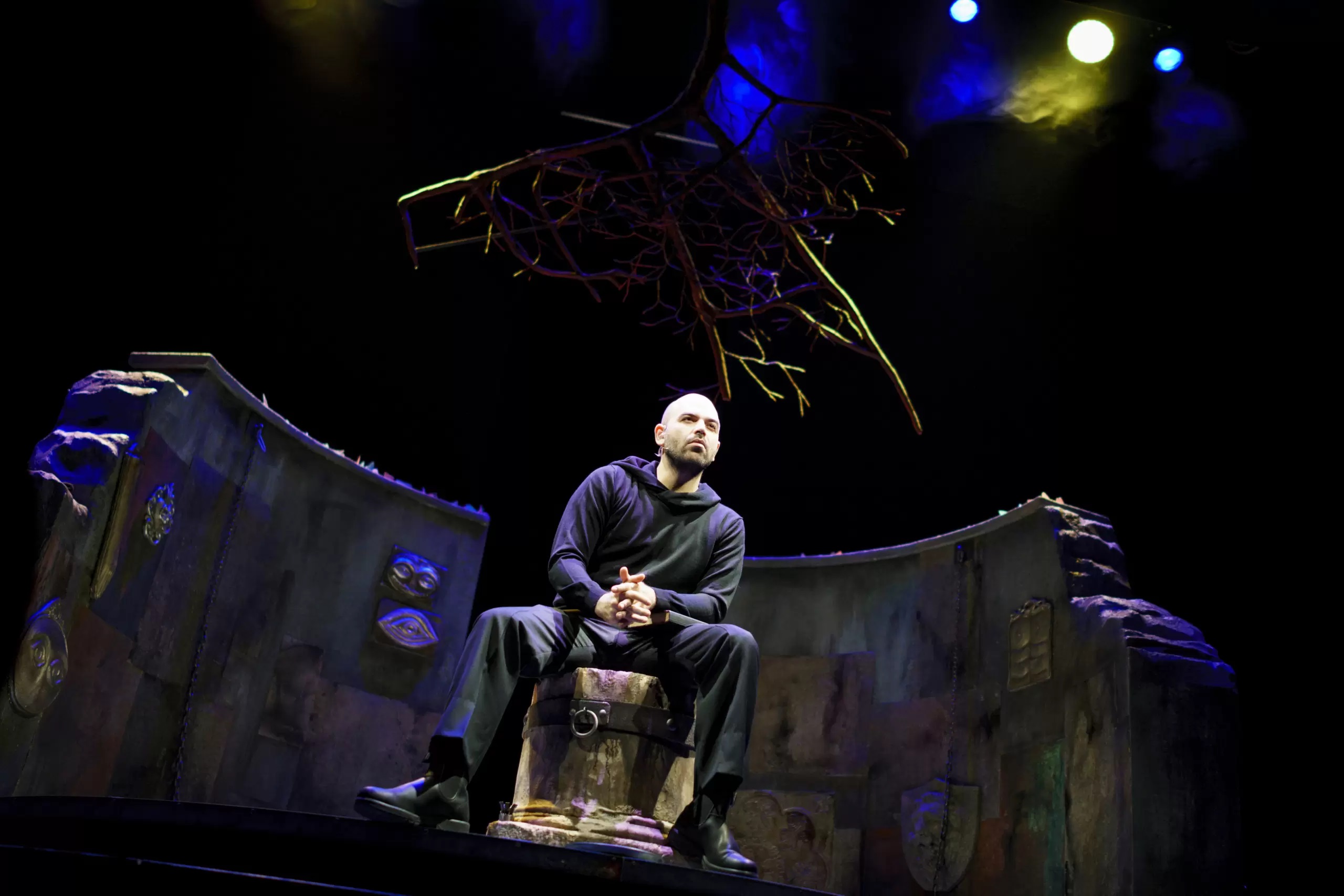

È questo impatto scenico che apre e chiude Sanghenapule sull’onda musicale indimenticabile di Gianluca Catuogno e Antonio Della Ragione, secondo apporto d’eccellenza sullo spazio ancora nudo di contenuti. Ma eccoli che arrivano, con Roberto Saviano nei panni di un oratore d’eccezione, accompagnato dal mestro de La Cupa Mimmo Borrelli, che da corpo e anima a un racconto fuori dagli schemi. Sì un racconto borderline, vero grande protagonista di questa riuscita operazione teatrale, che ha ibridato la radicata sostanza di uno scrittore come Saviano alla presenza roboante e genuinamente cruda di un regista come Borrelli. Anche se usare queste univoche definizioni per entrambe è evidentemente limitante.

Parte del fascino dello spettacolo sta forse proprio in questo. Nel fatto che Saviano e Borrelli trasmettono più di quello che vediamo. Più di quello che ci raccontano attraverso la storia di San Gennaro, del suo sangue, del legame teneramente violento coi napoletani, della storia e del mito che impattano in ogni angolo all’ombra del minaccioso Vesuvio. Un cratere formatosi addirittura dalla caduta di Lucifero sulla terra. Ma è poi anche in questo legame atavico, iper-mitico, ultra-mistico, che si nasconde la vera bellezza di Sanghenapule, dove il gioco al rimpallo fra la parola pulita, aperta, studiata di Saviano e quella barocca, volutamente scomposta, quasi rappata di Mimmo Borrelli, si danno la mano. È un po’ come assistere al doppio ritmo della colata lavica vesuviana, prima lenta, avvolgente, quasi pacata e poi esplosiva, dirompente, inarrestabile.

Tutto parte naturalmente dalla figura del santo. Quel “Ianuarius”, martire cristiano decollato da un boia (pure incarnato da Borrelli), Gennaro, che letteralmente significa “consacrato al dio Giano”, divinità bifronte pagana che guardava al presente e al futuro, ma pure alla luce e alla tenebra. E chi meglio di lui può incarnare l’abisso e lo splendore di un micro-macro-cosmo umano come quello di Napoli, dove è lecito chiedere protezione perfino per una rapina? E allora si parte. Con un viaggio a ritroso, dalla morte del santo e da quel sangue raccolto solertemente in piccole ampolle vitree da colei che gli fu nutrice. È da lì che comincia la parabola molto più che agiografica di San Gennaro. Curiosamente, ma non a caso, da una fine.

È proprio da quelle ampolle “magiche”, da quel sangue che nessuna inchiesta scientifica approfondita ha potuto effettivamente dichiarare liquido ematico, -perchè si sa, le reliquie non si toccano- da cui esce come in un vaso di Pandora tutto il narrato. San Gennaro-Borrelli come uno Zelig partenopeo assume forme variegate. È il medico giacobino giustiziato Domenico Cirillo, è un migrante che mentre lascia la terra natia stringe il capo di un gomitolo alla cui estremità stanno gli affetti da abbandonare, è Lucifero bestiale e umano. Ma in ultimo è lui: il Santo terreno riccamente scolpito dal pastorale e dal mitria fiammeggiante degli splendidi costumi di Enzo Pirozzi e dalle luci plasmanti di Salvatore Palladino.

Indossa gli ori scintillanti di un tesoro stimato il più prezioso al mondo eppure, mai saccheggiato, se non per finzione filmica. Perché San Gennaro “faccia-gialla” per via del busto d’oro che lo riproduce nel cuore segreto di Napoli, è l’unico santo che può essere insultato, schifato, minacciato, offeso, ma mai e poi mai derubato. È dallo scioglimento catartico del suo sangue sacro che dipende ogni cosa, a Napoli e non solo. È a quel sangue, che decide o no di ritornare ritualmente alla vita ogni anno, che è legato il nostro destino. E lo sanno bene i napoletani, che sotto i bombardamenti della guerra avrebbero lasciato crollare la propria casa, ma non certo il vetro delle ampolle.

San Gennaro “sanghenapule” custodisce allora veramente quel “diritto alla felicità” di cui scriveva Filangieri e che avrebbe ispirato nientemeno che la costituzione americana? Forse, ma a Napoli, come nel mondo tutto, la felicità non è mai resituita intatta, neppure da quel romantico diritto. Forse poi in nessun luogo come Napoli la felicità è sempre sporca, sudata, talvolta rabbiosa o arresa. Un po’ come la parola ibridata fra latino e dialetto di Borrelli. Una parola di malerbiana memoria, di cui noi spettatori (almeno quelli non campani) cogliamo solo fugacissimi picchi semantici, mentre Borrelli chiude lo spettacolo col lunghissimo rosario blasfemo “Napucalisse”.

Una collana di atolli concettuali, quasi come kanji giapponesi, che ci toglie fiato e ci trascina nel gorgo luciferino fino al punto più profondo della terra, là dove ogni napoletano sa di dover tornare, perchè sempre e comunque “Napule: je schiatto ccà” (Napoli: io muoio qui). Sanghenapule è uno spettacolo complesso, ricchissimo, talmente pieno di possibili interpretazioni che forse non basta una singola visione. Per chi la lingua napoletana la mastica appena, vince probabilmente su tutto il racconto di Saviano, che accentra l’attenzione e ci richiama alla realtà dalle oniriche visioni di Borrelli. Ma la regia è parimenti raffinata e popolare al tempo stesso. Vi trova spazio il sound design di Alessio Foglia, che pure ci evoca sonorità ancestrali. Ogni cosa e malgrado tutto, ci parla in un codice che non acciuffiamo completamente, ma che ci si aggrappa alle ossa.

In generale dunque più un’esperienza performativa che una pièce tout court. Qui drammaturgia e immagini registiche si fondono, tanto quanto la parola limpida della narrazione di Saviano e poi subito dopo quella affastellata, “ideogrammata”, babelica di Borrelli. Concludendo è difficile dare un giudizio che separi le istanze. Senza fra l’altro cadere in un parossismo alla Giuli (in cui pure forse sono un po’ inciampata, ma con tutta questa carne al fuoco… Chestè). Insomma riesco solo a chiosare scrivendo che Sanghenapule è un tutto. Non c’è niente da fare, bisogna vederlo e ciascuno potrà ricarvarne semplicemente il suo.