La stirpe umana, ciclicamente, prova l’impulso di eliminare la prole. Carissimi padri, voi mi amate, ma se scoppierà una guerra, sarò spedito al fronte a farmi ammazzare. Farne un cabaret, della Prima Guerra Mondiale in questo caso, può avere un senso. La vita è bella e terribile. Distacco e lontananza, apparente frivolezza, momenti di distensione celano lo sgomento, la sensazione di impotenza che gran parte della popolazione nasconde, o porta con sé in trincea. Perché da sempre qualcuno, dall’alto, decide per noi, per il nostro presente e la nostra fine.

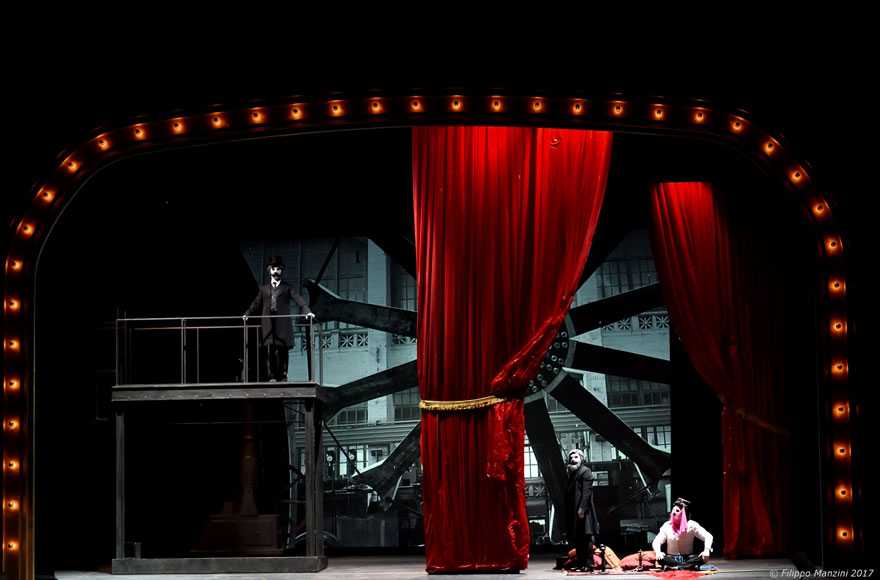

Claudio Longhi, regista del progetto Istruzioni per non morire in pace, ossia “tre capitoli sullo stralunato mondo della belle époque“, dirige un gruppo di interpreti preparati e affiatati, che della commedia dell’arte, il varietà, la rivista, l’avanspettacolo sfruttano le componenti comiche e satiriche con fare equilibrato e ponderato. Il gruppo è composto infatti da attori ma anche danzatori, cantanti, e in certi casi strumentisti, che navigano nelle buone acque dell’impostazione canora e musicale. I capitoli sono tre, quindi, Patrimoni, Rivoluzioni, Teatro, legati da fili conduttori che si sparpagliano in modo ordinato, in scene che si susseguono talvolta incalzanti, altre volte più sconnesse – almeno apparentemente.

Nel capitolo Teatro, è la saga di una famiglia di industriali ad essere messa sotto torchio, dove il padre e lo zio sono in urto mortale con i due figli, uno attore, l’altro viaggiatore.

E così durante pasti glaciali, preceduti da tremendi contrasti e seguiti da silenzi interrotti da uno scarafaggio kafkiano sul pavimento, il conflitto si fa bollente, sempre più, mentre i signori della guerra danno fuoco alle armi. I sogni si sfracellano contro l’avidità, il pacifismo contro il profitto, perché lo scopo di una carneficina mondiale è anche economico. Dopo aver raso al suolo si ricostruisce, ed è nel momento di transizione che si crea il benessere necessario a educare nuove masse di consumatori, e fomentare un crinale di accattivanti bisogni, inutili richieste, dove l’effimero e l’edonismo si fanno giganti, fino al successivo punto di rottura. Fino alla prossima guerra.

Tra i tanti validi momenti delle tre ore di messinscena, si distinguono gli stacchi di canto e ballo, quasi a inserirsi in un’atmosfera brechtiana, quasi a distogliere l’attenzione potenziandola allo stesso tempo. Da sola la lettura delle parole scritte da un ragazzo al fronte, con il candore estetico e emotivo che la caratterizza, vale lo spettacolo. L’obbrobrio, il sottile disagio sono prontamente interrotti da una manovra opposta, come la parodia di D’Annunzio, o l’incontro tra uno dei personaggi con la prostituta-spia – traiettorie che si aprono, per poi tornare alla strada maggiore.

Rivoluzione, pacifismo, maschere (vere, quelle indossate dagli attori, e metaforiche), capitalismo, ha senso parlarne ancora? Sì, e ha senso criticare la nostra stessa sfera d’azione, quella che i telegiornali ci propinano, senza però mai scavare. Il teatro aiuta a farsi domande, e a grattare la patina.