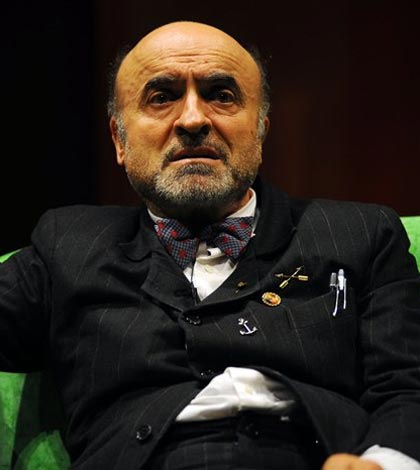

[rating=5] Muri arancioni interrotti, una casa come smembrata, stanze aperte e desolatamente vuote, un divano con sopra un plaid a scacchetti e un vecchio, con papillon e scarpe consumate, in giacca corta, sdrucita e spiegazzata. Vorrebbe dire qualcosa ma non sa da dove iniziare, è solo. Questo si vede all’apertura del sipario dell’Arena del Sole per lo spettacolo “La fondazione”, con Ivano Marescotti su testo di Raffaello Baldini per la regia di Valerio Binasco.

La morte aleggia come un avvoltoio invisibile sulla testa del signore seduto sul divano: “il sonno è il fratello della morte”, ma “se non sono neanche parenti!”, eppure si dice “pare che dorma… Pare che dorma sti due maroni!”. Il monologo si trasforma in un dialogo dove l’uomo cerca di rassicurarsi dalle sue paure ma deve fare i conti con altre frasi, sentite in precedenza da amici o vicini di casa, che lo riportano alla realtà, lo angosciano.

Marescotti è bravissimo a farci percepire questi dubbi, l’uomo dice una cosa e poi cerca di contraddirsi, fa un passo avanti e uno indietro, si fa coraggio ma ha paura, si rassicura e poi si rimette in bilico. Il riso amaro, talvolta aiutato da alcuni dialettismi bolognesi del testo, non ci impedisce di comprendere il suo dramma e la sua disperazione, mai ammessa apertamente: “Testamento?! un po’ prestino no?!”. Tra i vari tentativi per esorcizzare la morte, si ricorre all’idea della reincarnazione, perché “uno non vuole andarsene del tutto”, per accompagnarci per mano, lentamente, verso il suo stratagemma, il suo metodo. Non lo intuiamo ancora quando si alza e scavalca degli ostacoli immaginari, ma ci risulta chiaro quando il dottore, interpellato dalla moglie, gli dice che lui “sente come un vuoto”. E’ quasi ironico l’enorme vuoto inizialmente percepito sulla scena rispetto alla confusione reale di casa sua, piena stracolma di cose che rappresentano ricordi, che sono la sua vita, che gli fanno compagnia e che lui non abbandonerà mai, perché “abbandono” è un po’ sinonimo di morte.

“Io non butto via niente, tengo tutto da conto”. Le descrizioni della roba accatastata, che noi però non vediamo, strappano l’ilarità ma mettono angoscia: si va dai “due cassetti pieni” delle “cartine delle arance” ai “cartoni del panettone di natale”, dai medicinali scaduti a una ringhiera presa da un vicino di casa, “può sempre servire, sta lì e non da noia a nessuno”. La sua ossessione è istintiva e normale, “anche i musei tengono la roba vecchia”. La negazione del disagio psichico che lo accompagna da una vita lo porta ad ipotizzare un bene comune: “È un favore che fai alla società,[…] è una cosa che va fatta!”. Nessuno però lo capisce e la sicurezza che i suoi eredi buttino via tutto il suo mondo come vile immondizia lo tortura. Ci vorrebbe una Fondazione che coinvolga tutti, regione, provincia, comune, per conservare il suo “lavoro” perché “ogni cosa va sistemata, ci vuole impegno”, non è una cosa da tutti: “Senza la fantasia tutta questa roba come la sistemerei?”. Tutte gli oggetti, anche i più insignificanti, hanno pari dignità e diritto di esistere, anche una lampadina bruciata “ha fatto luce a te!”. La decisione finale di buttar via tutto prima che lo facciano, al momento della sua morte, i suoi parenti è come un suicidio assistito: “Portate via tutto […] io non faccio niente, voglio solo guardare”.

Non stupisce che Baldini abbia scritto questo testo un anno prima di morire: dall’oggettivazione dei ricordi, dalla ricerca di una “spiegazione” dopo la morte, dalla sensazione di inutilità di quanto precedentemente raccolto in vita si vivono tutte le paure di un uomo che razionalmente sa di essere vicino al capolinea. La vena comica, ben estrapolata dal testo e ben interpretata dal protagonista, evita di sentire troppo il “pugno nello stomaco”.

Ho spesso visto Marescotti al cinema e non dubitavo riguardo la sua bravura, ma qui va molto oltre: un monologo di un’ora e mezzo, senza appigli (anzi, con il “disturbo” di una musica a pianoforte che vorrebbe mettere tristezza ma è proprio superflua), senza praticamente scenografia e luci, con una fisicità bellissima e sentita fin dal primo secondo di spettacolo, fa tutto da solo, quasi perfetto (“quasi” perché a volte mima e le cose che prende in mano mancano di peso, non hanno consistenza, mentre ci dovrebbe mostrare la loro forma, la loro fisicità…).

Ottimo esempio per confutare la tesi secondo la quale non possa coesistere la vena comica, ovviamente sottoforma di riso amaro, con la profondità e drammaticità dei temi trattati.