[rating=5] Oltre a essere un famoso personaggio televisivo e un divulgatore culturale di grande bravura, Philippe Daverio è molte altre cose: è docente presso l’Università di Palermo e il Politecnico di Milano, è direttore della rivista Art e Dossier e del Museo del Duomo di Milano, e negli ultimi anni ha scritto una serie di libri molto belli sulla storia dell’arte.

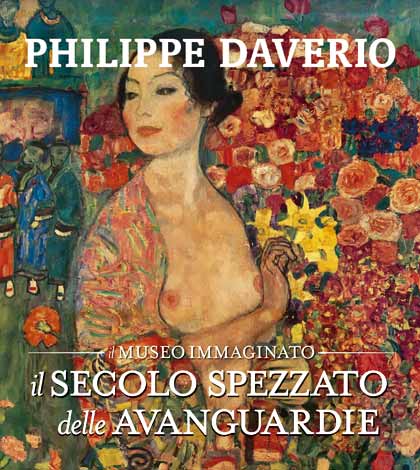

L’ultimo in ordine di tempo di questi libri si intitola Il secolo spezzato delle avanguardie, è stato pubblicato un paio di mesi fa da Rizzoli e, come suggerisce il titolo, parla delle avanguardie artistiche nate in Europa tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Nell’introduzione Daverio afferma che lo scopo del libro è «non ammaliare ma ammalare il lettore», trasformare i lettori in «patiti dell’argomento, quindi degli afflitti da patologia vera e propria», e per raggiungere questo scopo l’autore ha dato vita a una sorta di “mostra virtuale” di opere di alcuni degli artisti più importanti vissuti in quelli che, come li definisce Daverio sempre nell’introduzione, sono gli «anni che ci hanno formati, quelli del secolo breve che ha sconvolto tutti i parametri preesistenti, scoprendo il profondo della psiche e del linguaggio». Il periodo di tempo preso in considerazione da Daverio, quello che lui chiama “secolo breve”, va dagli ultimi anni del Diciannovesimo Secolo – gli anni dell’inaugurazione della Statua della Libertà (1886) e dell’Esposizione Universale di Parigi (1889) – al 1949 (anno di nascita dello stesso Daverio, scelto come limite conclusivo del periodo analizzato per via – è lo stesso Daverio a spiegarlo – di quella «inclinazione autobiografica» che accomuna tutti o quasi gli esseri umani), anche se la maggioranza delle opere presentate nel libro è stata prodotta nel primo trentennio del Ventesimo Secolo.

Ma cosa si intende esattamente per “avanguardia”? Per spiegarlo Daverio fa riferimento addirittura al De bello Gallico di Giulio Cesare, nel quale «sono chiamate avanguardie quei gruppi di milizie mandati avanti a sfondare le fila nemiche, soldati destinati a un ruolo epico ma tendenzialmente catastrofico»: quindi, gli artisti di avanguardia sono quegli artisti che si collocano volutamente al di fuori della massa promuovendo e mettendo in atto modalità espressive nuove e in contrasto (effettivo o solo apparente) con la tradizione e il gusto corrente. Secondo Daverio la «prima vera avanguardia della storia dell’arte» sono i Macchiaioli, che fondarono il loro movimento a Firenze nel 1855 (quasi vent’anni prima che a Parigi nascesse il gruppo degli Impressionisti): furono loro i primi artisti a «chiamarsi fuori dalla società d’appartenenza per autoverificarsi», animati dalla «consapevolezza di fare arte senza scopo e senza successo» e da un forte spirito di gruppo («Il loro esistere si giustificava solo tra di loro (tra di loro si scambiavano le opere), si fondava sulla consapevolezza del gruppo stesso»).

Il libro di Daverio procede lungo la strada percorsa dal concetto di avanguardia nel corso degli anni, raccontandone le evoluzioni, i cambiamenti e alcuni dei protagonisti principali: accanto a nomi altisonanti e famosi come quelli di Pablo Picasso, Gustav Klimt, Vasilij Kandinskij e dei futuristi italiani, compaiono nomi più “da addetti ai lavori” ma non per questo meno degni di nota, come quelli dell’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe e del pittore boemo Alfred Kubin. Il racconto di Daverio non prende in esame solo la triade pittura-scultura-architettura, ma anche altre forme di espressione artistica come il cinema, che in quegli anni nasceva e muoveva i primi passi (Daverio si sofferma sui fratelli Lumière e sull’altro francese Emile Cohl, l’inventore del cinema di animazione), la danza e le copertine di Vanity Fair e Vogue. Un capitolo è dedicato alle «donne eccellenti» che, operando nel campo delle arti e delle scienze, «per la prima volta celebrano e attuano una loro indipendenza», mettendo così in moto «la mutazione della figura femminile casalinga o musa o amante o moglie o sorella o mamma, che diventerà movimento di massa solo nel secondo dopoguerra»: ci sono le nostre Tina Modotti e Margherita Sarfatti «che insegnò a Mussolini a tenere la forchetta», la scrittrice argentina Victoria Ocampo e Anna Kuliscioff che fu rivoluzionaria e medico dei poveri che non si faceva pagare, Marie Curie che ebbe due premi Nobel e la pittrice statunitense Romaine Brooks, ecc.

Nonostante dalla “mostra virtuale” di Daverio siano rimasti esclusi in parte o del tutto nomi di primissimo piano (Salvador Dalì, Amedeo Modigliani, René Magritte), Il secolo spezzato delle avanguardie è davvero un gran bel libro, interessante nei contenuti e piacevolissimo da sfogliare grazie alle moltissime riproduzioni di opere d’arte che impreziosiscono le sue pagine.